Et le succès sera vite au rendez-vous, avec parfois des versions personnalisées. Regardez-moi donc ce gyrophare, c'est l'Amérique!

Parfois les transformations sont bien moins ambitieuses (souvent à partir d'un simple break normal, sur lequel on met un panonceau "ambulance"...)

Ici la première ambulance arrivée en Suède. On distingue un panneau "Luxe" alors que les ambulances sont toutes "Confort": c'est sans doute un break habillé.

Il est donc grand temps de passer dans ce dossier au chapitre "comment reconnaitre une vraie ambulance"!

La couleur d'une ambulance

Souvent les ambulances, quand elles étaient revendues en fin de carrière à des particuliers, étaient dépouillées de leur accastillage spécifique de sirènes, brancards etc.

Par ailleurs, la couleur n'est d'aucune aide, car seuls les esprits faibles pensent qu'une ambulance est forcement blanche, les preuves ne manquent pas.

Ici le rouge, à Verdun

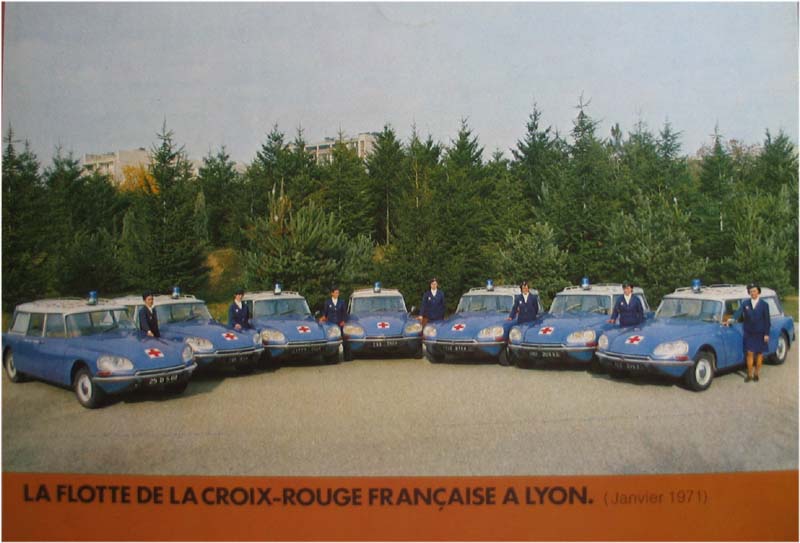

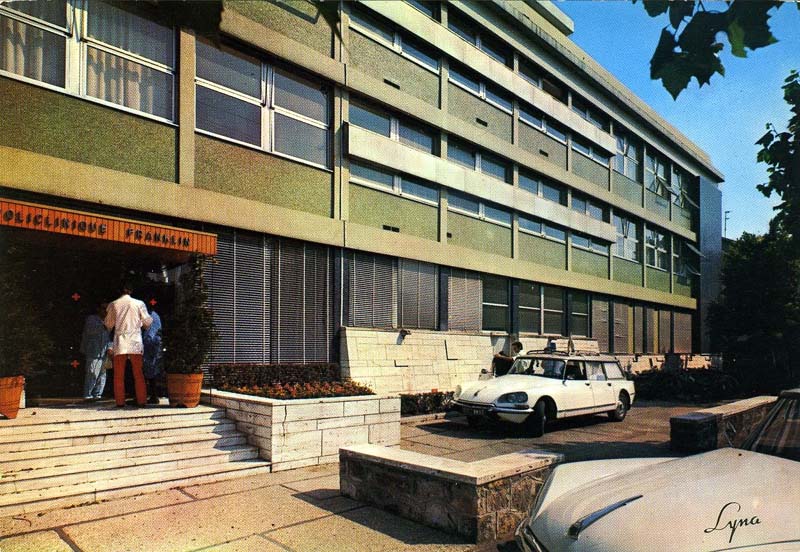

Ici la flotte bleu Danube de la croix rouge lyonnaise.

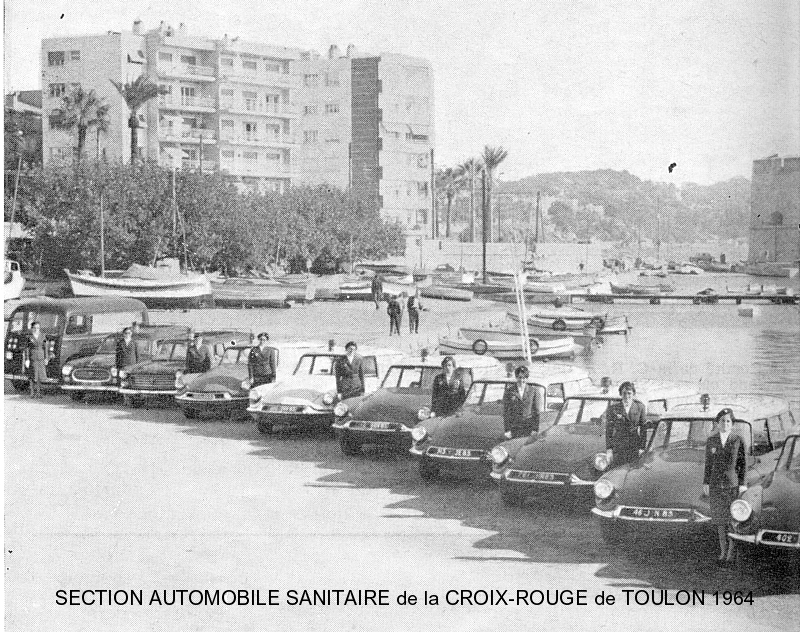

Ici celle de Toulon, à la couleur indéterminée.

Et ici la flotte de Metz, un peu moins mise en scène, et dont je ne connais pas non plus la couleur

Ici je ne sais pas de quelle flotte

il s'agit, mais il y a du bleu, et aussi une alouette!

Dans les Alpes Maritimes, de nouveau le rouge, avec ce témoignage recueilli sur le blog du SDIS 06:

"Notre service départemental avait aussi une particularité d’avant-garde et ce dès juillet 1961 : trois ambulances rapides Citroën ID 19 réparties à Antibes, Menton et Nice. Véhicules confortables équipés d’une seule civière et employés tant pour le soutien aux SP sur intervention avec l’appui du médecin-commandant DE ALBERTI que pour évacuer les grands brûlés, transporter les couveuses et prendre en charge les accidentés ou malades ramenés par l’hélicoptère alouette II de la Protection civile.

… l’ambulance rouge ID 19 n° 109 termina sa carrière affectée au centre de Saint-Etienne-de-Tinée. Réformée le 30 avril 1987, elle fut sauvée de la ferraille par le capitaine Jean-Marie POLCHI Père qui choisit un jour de la placer entre les mains de l’un de ses vieux amis. Ce dernier décida de préserver au mieux, cette pièce devenue unique dans le panorama historique du matériel de secours à victimes des sapeurs-pompiers français. Cabossée, poussiéreuse, la vieille Dame arbore toujours sur ses portières « Département des Alpes-Maritimes»… "

Signe distinctif d'une ambulance

Ce n'est donc pas à la couleur qu'on reconnait une ambulance, mais à sa partie arrière.

L'ambulance n'a pas de strapontins et dispose de cette grande trappe, mais c'est commun avec la commerciale.

Ce n'est donc pas un critère décisif.

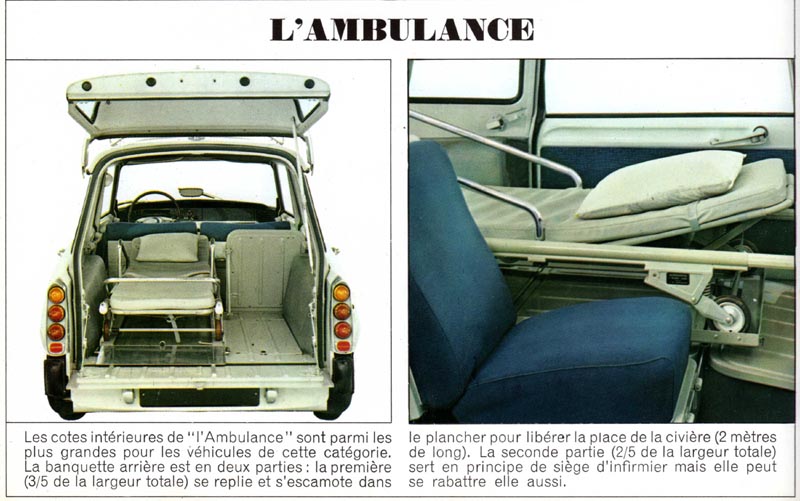

Alors pour reconnaitre à coup sûr de nos jours, une ancienne ambulance, le meilleur critère spécifique, c'est la présence d'une séparation arrière de type "2/3 1/3", comme ci-dessous.

A ce sujet, il ne faut d'ailleurs en fait pas dire "1/3 2/3", mais "2/5 3/5" qui était la première appellation de ce dispositif, à l'époque de la DS. La preuve en images sur le catalogue 1967 (merci Georges!)

Et je signale une évolution sur les panneaux de portes des ambulances, qui sont tous les 4 lisses au démarrage.

A l'arrière, ils restent lisses sur la période de production.

A l'avant, ils gagnent un vide-poche en 69, puis des accoudoirs en 70 (on passe à des panneaux type DS confort).

Bon et puis bien sûr sur une ambulance, il y a en principe un brancard, même s'il a souvent disparu quand l'ambulance a rejoint ensuite le marché de l'occasion.

Evolutions du macaron lumineux/gyrophare

L'ambulance suit bien sûr toutes les évolutions de l'ID19F.

Par ailleurs, le macaron lumineux rouge sur le toit change de forme pour le millésime 1963 (arrivée du deuxième nez), et devient un gyrophare bleu, comme on le voit à droite sur cette invraisemblable carte postale de Montataire (Oise) présentant les deux modèles comme à la parade.

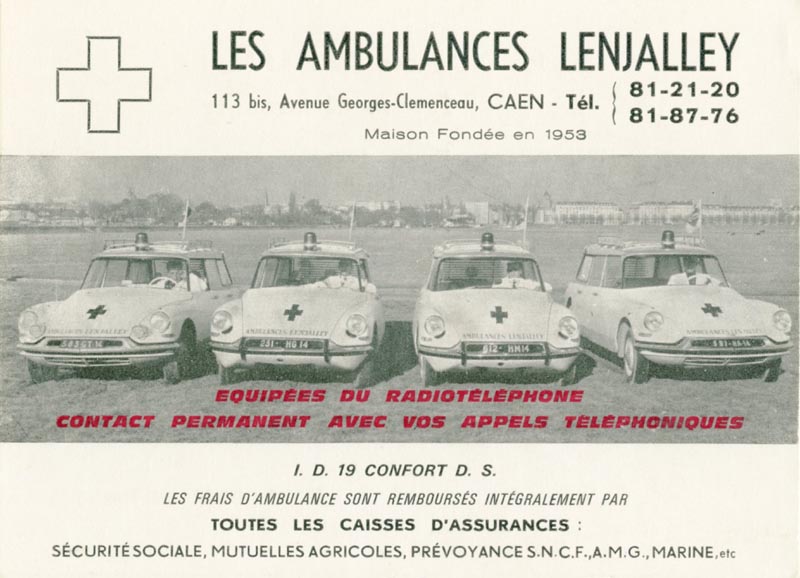

Certaines ambulances voyaient leur macaron se moderniser pour ne pas faire tache, ou pour faire flotte. Regardez ce cas chez les ambulances Lenjalley, à Caen, qui mixe premier nez et deuxième nez, mais en ayant mis le gyrophare sur le premier nez.

Le gyrophare bleu ira jusqu'à la fin de production. Cette fois nous sommes aux Pavillons sous bois.

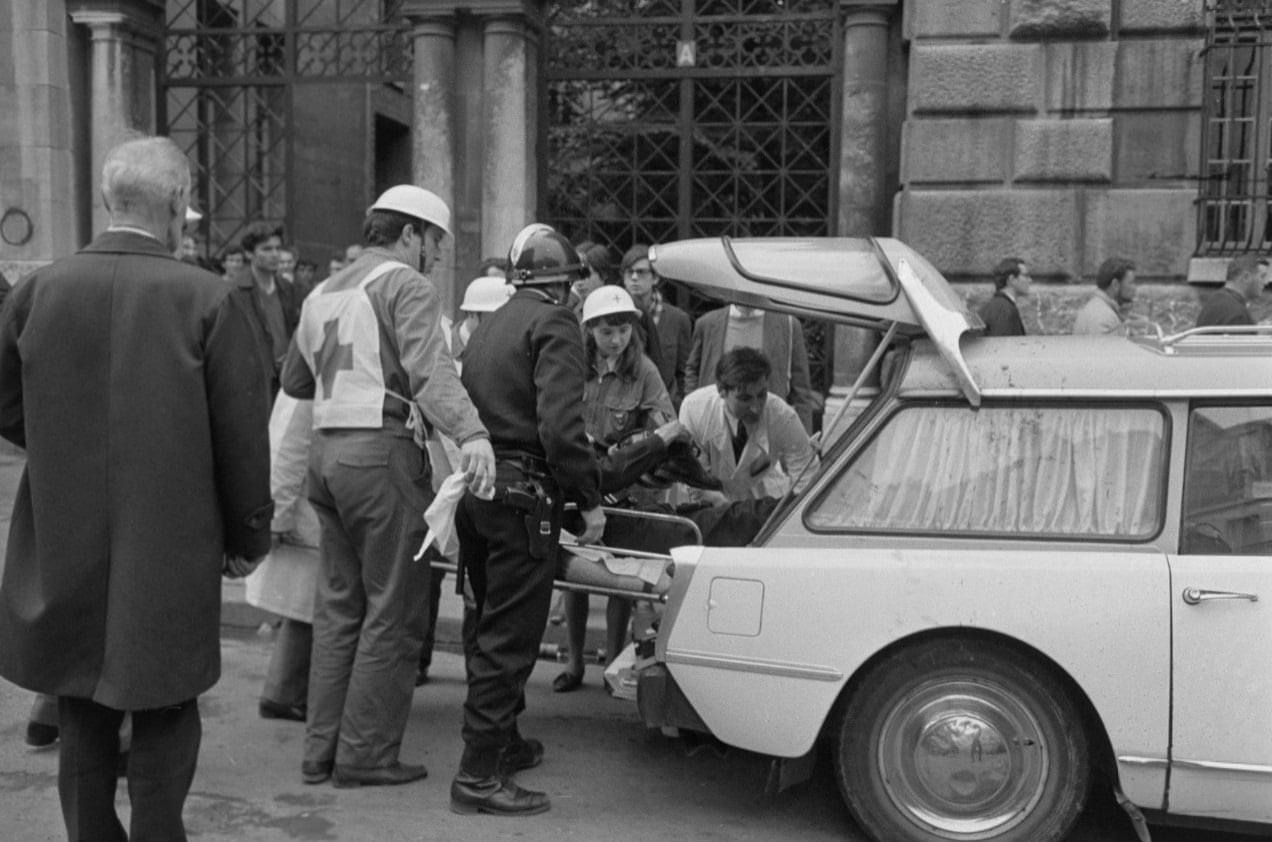

Cette vue de la période Mai 68 montre bien les deux façons de monter le gyrophare bleu: devant la galerie, ou bien sur la galerie.

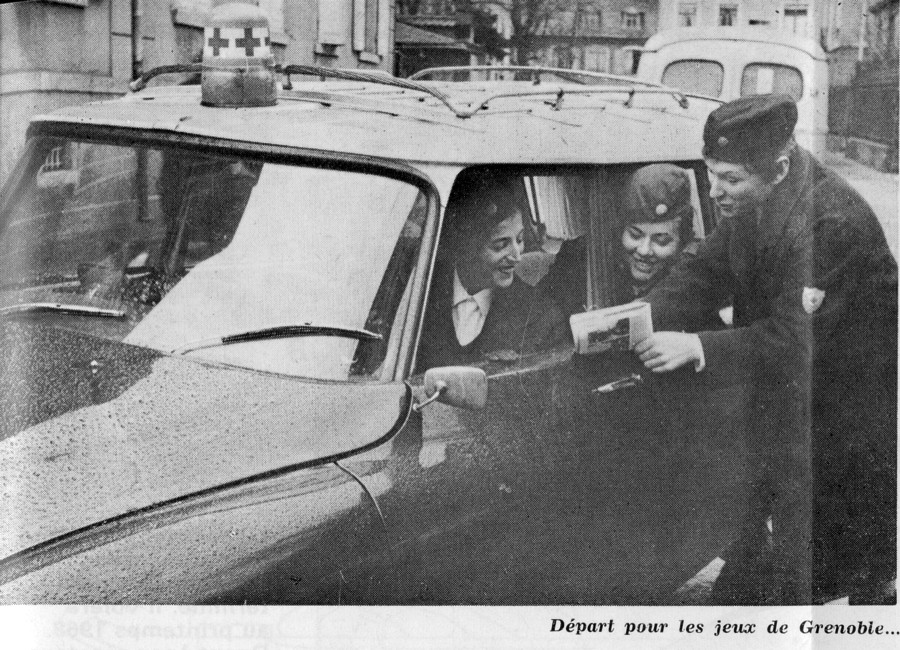

Il y a aussi des gyrophares plus "fantaisie", comme ici à Grenoble.

Présentation

Et après tout ça, vous voulez voir des survivantes, en long, en large et en travers?

Alors vous trouverez en cliquant sur l'image une présentation complète du modèle 1962 exceptionnel de Pierre (bleu Pacifique)

L'ambulance 1967 du site EDF de Porcheville

L'ambulance 1967 du site SNPE de Saint-Chamas, avec intérieur bufflon gris

En suite on passe à ce millésime 1969 (blanc stellaire), propriété de Marc.

Et enfin, celle de Captain Molaire (blanc meije), 40 000km d'origine...

Littérature (1)

San Antonio

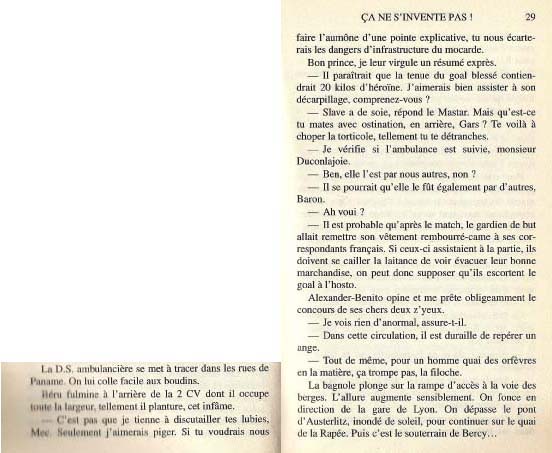

On ne présente plus San Antonio, et voici pour la bonne bouche une scène d'anthologie.

Résumé: un quidam, le commissaire et son adjoint sont à bord d'une 2cv améliorée par le neveu du quidam avec un moteur de Salmson, et pouvant ainsi rouler à près de 200km/h. Ils pourchassent l'ambulance transportant un gardien de but de hockey, nommé Flahagran-Delhi, indien au passé opaque qui avait caché de la schnouf dans sa combinaison de match, et vient d'être évacué à la mi-temps sur une civière...

Littérature (2)

Je ne vous mets pas de texte cette fois, mais avouez que la mise en scène mystique de la Rencontre a de quoi laisser pantois.

Au cinéma

l'ambulance ID a frappé l'imaginaire collectif par son omniprésence dans la société française, et on s'en rend compte en consultant les copies d'écran des films français de l'époque sur ce lien.

L'exemple le plus emblématique est probablement Hibernatus (avec De Funès), où l'on voit en l'espace de 25mn trois modèles (un de chaque nez!), dont un écaille blonde avec le tour de la custode assorti, qui est peut-être de l'année 1959, même s'il a été repeint comme en témoigne l'oubli de peindre en noir le petit triangle en bout d'aile arrière.